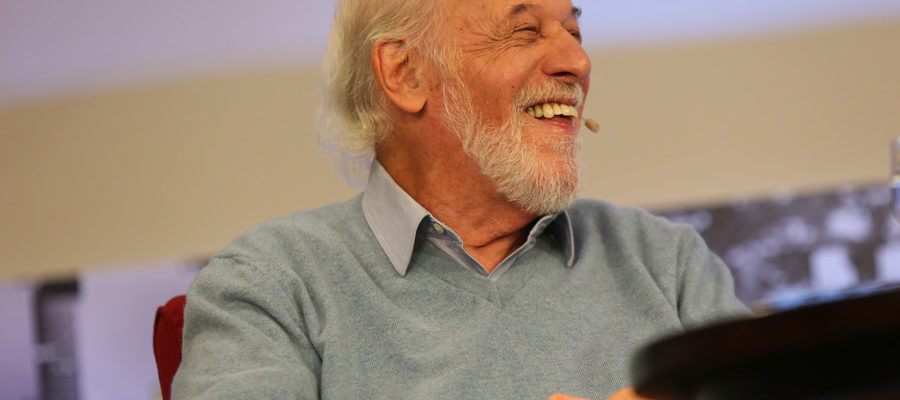

música com z: entrevista com zuza homem de mello na livraria cultura | sp

Música para viagem

Zuza Homem de Mello, que lança “Música com Z”, vê “inaptidão” em bandas de rock nacionais, critica Virada Cultural, diz que rádio e TV perderam o “faro” para descobrir novos talentos e sugere: “ouvir música no trânsito de SP é um horror; na estrada você percebe de maneira muito mais satisfatória aquilo que está ouvindo”

Quem ouve música pelo rádio ou pela TV tem a impressão de que a música brasileira é a pior do mundo. Valesca Popozuda na Virada Cultural é um absurdo. Os roqueiros nacionais não sabem cantar. Nem tocar. Engenheiros do Hawaii sofrem de “inaptidão”. Se o crítico de música elogia um show ruim, ou ele não entende do assunto ou está comprometido.

Com Zuza Homem de Mello é assim: não há espaço para meias-palavras. Do alto de quase 60 anos de carreira, o jornalista e musicólogo não contém o verbo ao analisar os talentos medianos catapultados nos anos recentes pela mídia e a indústria fonográfica. “E eu faço questão da estética. Estou do lado do Tom Jobim. Não estou do lado do Zezé di Camargo. Ele não me interessa”. Em compensação, o que não falta é empolgação ao falar de novos talentos, como a trio Metá Metá e os artistas Filipe Catto e Pélico – que, em suas palavras, serão em breve os grandes nomes da música brasileira.

Homem de Melo acaba de lançar “Música com Z”, coletânea de artigos, reportagens e entrevistas feitas pelo escritor entre 1957 e 2014, período em que testemunhou, garimpou, descobriu e analisou alguns dos maiores fenômenos nacionais e internacionais – como quando assistiu à primeira apresentação do então novato Ray Charles no Carnegie Hall, em Nova York. “E o show ainda terminou com a Billie Holiday”, relembra. A obra tem capítulos dedicados a nomes como Chico Buarque, Maria Bethânia, Djavan, Tom Jobim, Tim Maia, Nana Caymmi e Caetano Veloso.

Na entrevista abaixo, concedida poucos dias antes do debate, Homem de Mello fez um balanço de sua trajetória como crítico musical, que se confunde com a história da música popular nos últimos 60 anos. “Antes você recebia uma grande quantidade de vinil de qualidade. Você via desde a capa que tinha qualidade. Hoje você olha o disco e, pela cara, percebe que não tem coelho que saia daquilo. É algo visível”. Confira:

– São 60 anos de carreira e quase 550 páginas de livro. Imagina-se que muitos textos tiveram de ficar de fora. Foi difícil escolher?

– Esse projeto tem sido acalentado há mais de dez anos pela Ercilia (Lobo), minha mulher, e por mim. Tivemos de digitalizar tudo para poder ler, tendo em vista a edição. O Música com Z, que é patrocinado pela CPFL Energia, por meio dos benefícios do Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), representa a trajetória do que eu escrevi de 1957, quando publiquei meu primeiro artigo, a 2014, quando fiz um texto para o caderno Eu & Fim de Semana, do Valor Econômico. Deu um trabalho enorme. Chegou uma hora em que o filtro foi afunilando. Teve caso de textos certos de irem e, na última hora, a gente resolveu tirar porque não combinava com o que havia. Claro que tem textos eliminados de cara, mas depois vai ficando mais difícil. O resultado é um leque de todo tipo de texto que eu escrevi até hoje. Tanto que nós tivemos de dividir em sete capítulos.

– Na divisão, há um capítulo dedicado aos “Figuraças” da música. Gostaria que o sr. comentasse essa divisão.

– A primeira parte chama-se Canções e Momentos, e contém textos sobre a trajetória das canções. O segundo são as reportagens que fiz no exterior e no Brasil – sobre a música do Pantanal, sobre o Festival de Edimburgo ou sobre o Lincoln Center, antes de o Lincoln Center ser construído. A terceira parte são entrevistas que eu fiz na época em que eu estudava nos EUA, entre 1957 e 58, e depois para a i imprensa escrita e para o meu programa de rádio da Jovem Pan, que foi ao ar entre 1977 a 88. Neste capítulo eu incluí uma entrevista inédita com o Charles Mingus, uma pessoa de acesso muito difícil, ainda mais para um estudante de música, jovem e branco, como eu. A fita estava guardada em casa e deu pra recuperar tudo. A quarta parte é sobre A Nobreza da Música Brasileira, com críticas e comentários sobre shows e discos lançados nos anos 1970 e 80, durante o tempo em que eu era crítico de música de o Estado de S.Paulo. Ali está o fino do que havia de melhor na música popular brasileira: Dona Ivone Lara, Chico Buarque, Djavan…alguns eram poucos conhecidos na época e representam a nobreza da música brasileira até hoje. A quinta parte chama-se A Pedidos, e tem textos encomendados por gravadoras para programas de espetáculos, releases de discos e também textos de contracapa, que na época eram mais extensas. A sexta parte chama-se De Dar Água na Boca, sobre os shows que eu assisti e sobre os quais eu escrevi, como quando vi a primeira vez em que o Ray Charles tocou no Carnegie Hall. E o show terminou com a Billie Holiday. A última parte chama-se Figuraças e tem perfis de pessoas que eu admiro muito – a maioria é conhecida, mas há alguns pouco conhecidos e que fiz questão de colocar.

– Na introdução ao livro, o jornalista Humberto Werneck diz que, em matéria de música, você era a pessoa certa na hora certa. Nesses anos de carreira, quando foi que a música chegou a você e quando teve de correr atrás dela?

– Uma das marcas de quem lida com a área de música no jornalismo é o faro para o que vai assistir. Tem de saber que ali vai ter uma coisa boa. Às vezes você vê uma lista de espetáculos e não percebe nada que valha a pena, embora alguns tenham nomes consagrados. A gente tem de estar certo daquilo que vai. Isso eu faço desde garoto. Quando eu era contrabaixista, eu ia assistir às pessoas que me interessavam mesmo. Uma vez no Rio fui assistir a um show do Ismael Silva, a pessoa mais importante na sedimentação e na forma como o samba foi colocado tal como ele é hoje em dia. De fato eu ia atrás. Isso é uma característica de quem age como jornalista, como curador de festivais e como programador. Mais recentemente, há cerca de dois anos, fui ver um show de um cantor chamado Filipe Catto no Sesc Ipiranga. Ele estava começando. Cheguei lá e vi que ele era o cara. Não tinha dúvida. E tem também o Pélico, outro cara em quem eu acredito. São dois caras que vão acontecer na música. Já estão acontecendo. E tendem a crescer. Você tem de ter a percepção de que ali tem petróleo, e isso eu desenvolvi durante os anos. Muitas vezes me valho de um disco que eu recebo de alguém. E já na primeira faixa eu digo: não tem jeito, não tem o que acontecer ali. Às vezes a gente erra. Mas a maior parte das coisas você tem de acertar.

– Hoje o sr. se surpreende mais positivamente ou mais negativamente com o que ouve?

– A quantidade de CDs e gravações que me chegam às mãos, de pessoas que estão no início de suas carreiras, é gigantesca. Temos de ter toda a atenção possível dentro do que é possível, para saber se dali surgirá um grande nome. Às vezes eu vou atrás, procuro saber mais das pessoas. Nos anos 70 e 80 você recebia uma grande quantidade de vinil de qualidade. Você via desde a capa que tinha qualidade. Hoje você olha o disco e, pela cara, percebe que não tem coelho que saia daquilo. É algo visível. É uma quantidade grande de material descartável rapidamente. Descartável porque você quer se ver livre daquilo, de tão ruim. Agora, quando um disco é bom, é inebriante. Recentemente viajei ouvindo Jean Garfunkel, a caminho de nossa casa de Indaiatuba, e foi uma maravilha. Aliás, isto é algo que eu recomendo: ouvir música em viagem. Mas não no trânsito de São Paulo, que é um horror. Na estrada você percebe de maneira muito mais satisfatória aquilo que está ouvindo.

– E, de forma geral, te agrada ler comentários sobre música na imprensa atual?

– Depois de tanto tempo você percebe quando a pessoa é um marinheiro de primeira viagem, que desconhece o assunto sobre o qual ele trata. E percebe aquele que escreve com conhecimento de causa, e com um bonito texto. Tem de ter as duas coisas. Não basta saber escrever e não ter conhecimento de causa. Quando eu começo a ler um texto mal escrito, já me desanima um pouco. E quando confunde trombone com acordeom, não tem jeito. Quando você lê um comentário sobre um show que você não viu e que, quando vai ver, é o oposto daquilo que você leu, risca esse cara. Esse não vai dar pé: ou ele não entende nada ou está comprometido.

– Há um verso de Caetano Veloso que diz “como é bom saber tocar um instrumento”. É importante ao crítico de música saber tocar ao menos um instrumento?

– Se o crítico tem ou teve alguma atividade musical paralelamente, é uma vantagem, sobretudo quando você analisa a pessoa que toca o seu instrumento. O meu é o contrabaixo, e antes era piano. Para mim é mais fácil analisar o contrabaixista, porque sei a posição, a digitação, as dificuldades. É algo que eu conheço. O mesmo sobre quem toca saxofone, trompete, enfim. Você, ao escrever, pode não saber tocar o instrumento, mas tem de saber, através da experiência, o que é apropriado. Nos últimos tempos tenho me grilado muito com baterista. Eu não suporto baterista ruim. É a primeira pessoa que eu vejo quando eu entro no bar: eu saco de cara se o baterista é ruim e falo “não vai dar jeito”. Em compensação, quando eu vejo um bom músico, é um prazer. Recentemente eu vi, na Semana da Canção, em São Luiz do Paraitinga, um grupo chamado Metá Metá. Quando entrei na sala eu falei: “esse sax tenor é bom”. E de fato o grupo é ótimo. Agora, as rádios tocam Metá Metá? As televisões sabem da existência do Metá Metá? Nada. O que significa que os caras não tem a preocupação de ouvir o que acontece. Por isso é que a impressão geral que se tem no Brasil é de que a música é a pior do mundo. Se você for ver o que toca na maioria das rádios e TVs, é realmente de que temos a pior música do mundo. E, no entanto, não é. A mídia não está sabendo apurar o que deve ser apresentado, o oposto da época em que eu trabalhei na TV Record. Ali era um desfile de gente de categoria diariamente, e não mensalmente. Toda noite tinha alguma coisa boa na televisão. Vocês, mais jovens, podem ficar com inveja, porque é verdade.

– Com a perda da importância da TV e do rádio para a música de qualidade, qual o papel de entidades e empresas privadas ao garantir este espaço aos novos talentos?

– O curador é fundamental para apresentar uma série de espetáculos com conteúdo bom, que não pode falhar. Pode reparar em alguns eventos que se passam no Brasil, em São Paulo principalmente, e você percebe conteúdos de primeira qualidade. No Sesc é difícil ter algo que não valha a pena. Os curadores do Sesc têm essa percepção. Agora, veja a Virada Cultural. Neste ano tinha uma cantora chamada Valesca Popozuda. Não dá! Como um evento chamado Virada Cultural comete este engano? É pra lotar? Ou pra mostrar o que é bom? Ou se rastejar e colocar o que há de ruim desde que tenha público? Se é ruim é errado. Duvido da capacidade do pessoal que fez a Virada Cultural em São Paulo. Não pode botar a Popozuda. Não precisa nem saber o que ela canta. Essas pessoas que fazem a programação são fundamentais. E o que elas devem saber? Devem ser músicos. Devem ter ouvidos, sensibilidade e curiosidade cultural para saber o que há de melhor. Por que a Semana da Canção tem uma programação bem feita? Porque as pessoas que a organizam sabem fazer. A Suzana Salles (curadora do festival) é cantora. A gente tem de saber distinguir o joio do trigo.

– E como vê a atuação das empresas que financiam, idealizam e realizam estes circuitos culturais?

– Algumas empresas estão fazendo isso. Não quero citar nomes, mas algumas às vezes batem na trave ou chutam a bola fora. Isso pode acontecer. Mas entidade como o Sesc, ou empresas como a CPFL e outras, têm uma preocupação em fazer uma coisa de nível. E tem que ser assim, sobretudo nesse Brasil que vive um desmanche na área cultural, e que deixa a gente tão triste. Precisamos aproveitar os grandes valores que estão em busca de uma oportunidade. Deem uma oportunidade e vejam como esse pessoal vai subir. Vejam o Filipe Catto, que vai ser um dos maiores astros da música popular brasileira nos próximos anos. Ele tem tudo pra isso.

– No livro o sr. dedica um espaço significativo ao jazz. O que te encanta neste estilo de música?

– Ouço jazz desde os 12 anos de idade. Tive a sorte de morar nos EUA em 57/58, no período auge do jazz, e eu vi praticamente os maiores astros do jazz. O prazer que me dá o jazz é inebriante. O jazz é uma possibilidade de o musico se dar bem e se dar mal. Ele não sabe o que vai fazer. Não sabe como vai exprimir a verdade musical que ele tem. Vai improvisar. E, ao improvisar, ele corre esse risco. Por isso é que surgem grandes músicos e por isso há os músicos que ficam numa fase em patamar mediano.

– E o que te desagrada tanto no rock nacional, como o leitor percebe em muitos dos capítulos?

– O rock brasileiro surgiu praticamente nos anos 80 e trouxe a juventude para um tipo de música cheia de energia, mas com conteúdo e uma forma cuja estética deixam muito a desejar. E eu faço questão da estética. Estou do lado do Tom Jobim. Não estou do lado do Zezé di Camargo. Ele não me interessa. E há que se considerar um aspecto importante: em São Paulo teve um movimento muito forte chamado Lira Paulistana, com Itamar Assunção e outras pessoas reconhecidas que não tiveram a mesma projeção e o mesmo apoio de parte da mídia como o rock brasileiro. E alguns deles só foram reconhecidos anos depois, como o Luiz Tatit. Isso fez com que essa vanguarda paulistana fosse muito prejudicada em relação ao rock. Esses movimentos é que deixam a gente triste porque eles acabam acontecendo muitos anos depois, quando poderiam ter aconteciam antes, e isso acontece porque o mercado ou não sacou ou preferiu apostar em outra coisa por outros motivos. Os motivos pelos quais eu falo sobre o rock brasileiro sem muito entusiasmo é puramente estético. Não acho que a maioria deles saiba cantar ou tocar. Eu me lembro de um grupo gaúcho que veio gravar em São Paulo chamado Engenheiros do Hawaii. Um grupo que depois ficou famoso. Eles ficaram dias e dias tentando gravar e não conseguiam. Precisou chamar um cara chamado Bozo, um tecladista, para dar jeito na coisa. Eles não eram capazes de gravar. Era de uma inaptidão total. E, no entanto, o nome está aí: Engenheiros do Hawaii.

– Em um dos artigos, publicado originalmente em 2000, o sr. faz uma lista com os mais belos versos da música brasileira. Lá se vão 14 anos. Nesse período, houve espaço para novos versos?

– Sem dúvida. Na lista não tem nenhuma letra do Paulo Cesar Pinheiro. É uma injustiça que eu cometi. Ele é fora de série. Acho que tem do Aldir Blanc. Tem do Vitor Martins, um letrista extraordinário, sobretudo nas parcerias com o Ivan Lis. E o Jean Garfunkel, um grande letrista que tem uma música chamada Valsa Paulistana, com o Júlio Medaglia. Que letra bem feita! O Pélico também tem letras bem feitas. Vejam o conteúdo. Não é igual àquelas banalidades que ficam na mesma, para as quais não dá pra perder tempo. Nesse período surgiram grandes letristas, e vão continuar surgindo. Grandes letristas, grandes arranjadores, como o Beto Villares. E, como ele, vários outros. É isso que faz a música brasileira. São essas pessoas, e não o diretor da gravadora, da emissora ou do programa de televisão. São os músicos.

música com z: entrevista com zuza homem de mello from instituto cpfl | cultura on Vimeo.